Ce n’est ni une hyperbole ni un excès de patriotisme que de dire que les romanciers canadiens occupent une place prépondérante dans les cercles littéraires.

Le point de départ de la fiction canadienne est sans doute le jour où une institutrice d’un petit village de l’Île-du-Prince-Édouard s’est mise à écrire ces mots : « Madame Rachel Lynde habitait à l’endroit précis où la grand-route d’Avonlea plongeait brusquement dans le creux d’un vallon. »

C’est ainsi qu’a commencé Anne… La maison aux pignons verts, un roman écrit en 1905 par Lucy Maud Montgomery. Ce n’était pas le tout premier roman canadien, mais son succès fulgurant et mondial — après avoir essuyé trois ans de refus de la part des éditeurs — a été sans précédent dans l’histoire de la fiction canadienne.

Plus d’un siècle plus tard, les œuvres de fiction canadiennes sont lues et appréciées partout dans le monde, au point où cela laisserait entendre que notre pays, aux vastes paysages, mais d’une population comparativement modeste, se distingue par son excellence dans le domaine de la littérature.

En 1857, Thomas D’Arcy McGee, cité récemment dans le magazine Histoire Canada, écrivait : « Créons une littérature canadienne qui ne soit ni britannique, ni française, ni américaine, mais qui est le fruit et l’héritière de notre sol, s’inspirant de toutes les nations, tout en affirmant son identité ».

La vie de M. McGee a connu une fin précoce violente, mais son appel à écrire et à transmettre les histoires de notre pays perdure, même si les Canadiens ne sont pas du genre à se vanter.

« Le monde voit peut-être le Canada comme le cousin un peu lent des États-Unis, mais les Canadiens entretiennent, discrètement et à juste titre, une certaine fierté à l’égard de leur culture riche et singulière, qui comprend de remarquables œuvres littéraires », a récemment écrit Jean Hannah Edelstein dans le journal The Guardian. « Dans la culture canadienne, l’autopromotion n’est pas une vertu particulièrement valorisée, mais peut-être faudrait-il mettre la modestie de côté momentanément. »

Soulignons que Mme Edelstein est une journaliste américaine qui a rédigé un article sur la littérature canadienne dans un journal britannique.

« À mon avis », estime Sean Wilson, qui a fondé avec son père Ian le Festival international des écrivains d’Ottawa il y a 28 ans, « il y a un avantage à vivre dans l’ombre d’un voisin imposant — “imposant” en raison de sa taille et non de sa qualité — qui vous oblige à vous battre pour vous faire une place sur la scène internationale ».

La proximité du Canada et des États-Unis n’a jamais été aussi marquée qu’aujourd’hui, et peut-être n’a-t-elle jamais offert à la fiction canadienne une plus grande occasion de se distinguer.

« Aujourd’hui, nous voyons enfin comment l’Amérique exerce son pouvoir et l’étendue de celui-ci », explique M. Wilson. « Je crois que c’est une excellente occasion pour nous de célébrer davantage ce qui se passe ici et, à mon avis, l’intérêt est véritable. Pour ma part, je me réjouis de chaque occasion de faire connaître l’art exceptionnel qui vient du Canada, ainsi que les points de vue fascinants qui y sont exprimés. »

Indéniablement, la culture canadienne occupe une place importante sur la scène mondiale, que ce soit dans la musique (Drake, Céline Dion, Justin Bieber), à la télévision (Schitt’s Creek, Heartland, La Servante écarlate) et, à défaut d’être présente dans le cinéma canadien, elle l’est certainement grâce aux Canadiens dans le milieu du cinéma (Denis Villeneuve, James Cameron, Ryan Reynolds).

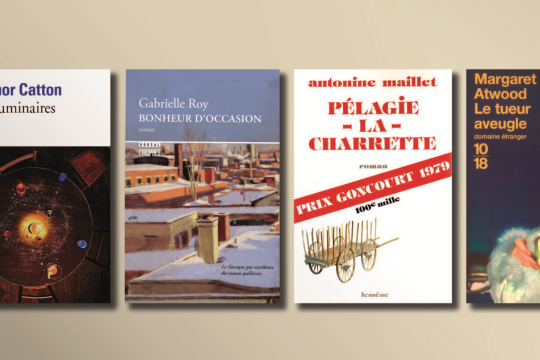

La fiction, quant à elle, compte ses propres étoiles canadiennes, classiques et contemporaines : des enquêtes réconfortantes de Louise Penny aux dystopies prophétiques de Margaret Atwood, de la classe ouvrière résiliente de Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy aux emplois précaires décrits dans Génération X de Douglas Coupland. Les écrivains canadiens ont remporté au moins un prix Nobel de littérature (voire un deuxième, si l’on inclut Saul Bellow, né à Montréal), plusieurs prix Booker et même deux prix Pulitzer pour la fiction (dont celui de Bellow).

« Je suis convaincu que la force du festival réside dans sa diversité : il n’y a pas un seul milieu, une seule voix, une seule région géographique ou une seule vision du monde qui domine. Je crois plutôt qu’il s’agit d’une sorte de microcosme rassemblant ce qu’il y a de mieux », explique M. Wilson, qui estime que son festival a présenté 2 500 auteurs canadiens en près de trente ans.

« Ce que je trouve fascinant, c’est que la littérature canadienne contient le monde entier », affirme-t-il. « Si vous avez un intérêt particulier, un type d’écriture que vous aimez, un milieu qui vous intrigue, un genre d’histoire que vous voulez découvrir, de la science-fiction aux suspenses, des avancées scientifiques aux autobiographies et à tous les autres genres entre ceux-ci, vous trouverez ce que vous cherchez, et ce sera d’une qualité inégalée. C’est impressionnant. Compte tenu de notre population, nous faisons des merveilles. L’imagination est une ressource inépuisable. »

Le Canada est un pays aux multiples voix. D’abord, celles des peuples autochtones, dont la littérature longtemps ignorée est aujourd’hui reconnue, comme en témoignent les succès contemporains d’auteurs comme Waubgeshig Rice (Neige des lunes brisées) et Cherie Dimaline (Pilleurs de rêves). Puis vinrent les colons anglais et français, établissant leur propre répertoire littéraire selon la langue, mais avec des ponts, dont le plus célèbre pourrait bien être Deux solitudes de Hugh MacLennan. Ensuite sont arrivés beaucoup d’autres groupes d’immigrants et des livres qui reflètent leur héritage culturel, comme Esi Edugyan (Washington Black) ou Rohinton Mistry (L’Équilibre du monde).

« Ce qui est extraordinaire », dit

M. Wilson, « c’est que des gens arrivent ici, chaque jour, des quatre coins du monde, apportant des histoires et des traditions qui s’enracinent ici de différentes façons et transforment nos récits collectifs. Selon moi, c’est ce qui fait toute la différence : il ne s’agit pas d’un seul point de vue ni d’un seul parcours… Il y a un flux constant de gens qui vont et viennent d’ici vers le reste du monde, ce qui crée un environnement en perpétuel mouvement. »

Le financement public, provenant de tous les ordres du gouvernement, constitue un autre fondement de la fiction canadienne. Même si ces fonds demeurent insuffisants et devraient augmenter, « Nous maintenons qu’il y a un intérêt public inhérent à raconter nos histoires et à soutenir ceux qui les racontent », souligne M. Wilson.

Une liste des lauréats canadiens de grands prix internationaux de fiction

Prix Nobel de littérature

Saul Bellow (1976, écrivain

américain né au Canada)

Alice Munro (2013)

Prix Man Booker

Margaret Atwood (2000, colauréate en 2019; six nominations) Le tueur aveugle, Les Testaments

Michael Ondaatje (1992, colauréat) Le patient anglais

Yann Martel (2002) L’Histoire de Pi

Eleanor Catton (2013, auteure néo-zélandaise née au Canada) Les luminaires

Plusieurs nominations au prix Booker

Margaret Atwood (six)

Rohinton Mistry (trois)

Esi Edugyan (deux)

Michael Ondaatje (deux)

Mordecai Richler (deux)

Carol Shields (deux)

Prix Man Booker International

Alice Munro (2009, lorsque le prix récompensait encore la carrière littéraire)

Prix Pulitzer de la fiction

Saul Bellow (1976, né au Canada et citoyen américain) Le don de Humboldt

Carol Shields (1995, citoyenne canadienne née aux États-Unis) La mémoire des pierres

Prix Goncourt

Antonine Maillet (1979) Pélagie-la-Charrette

Prix Femina

Gabrielle Roy (1947) Bonheur d’occasion